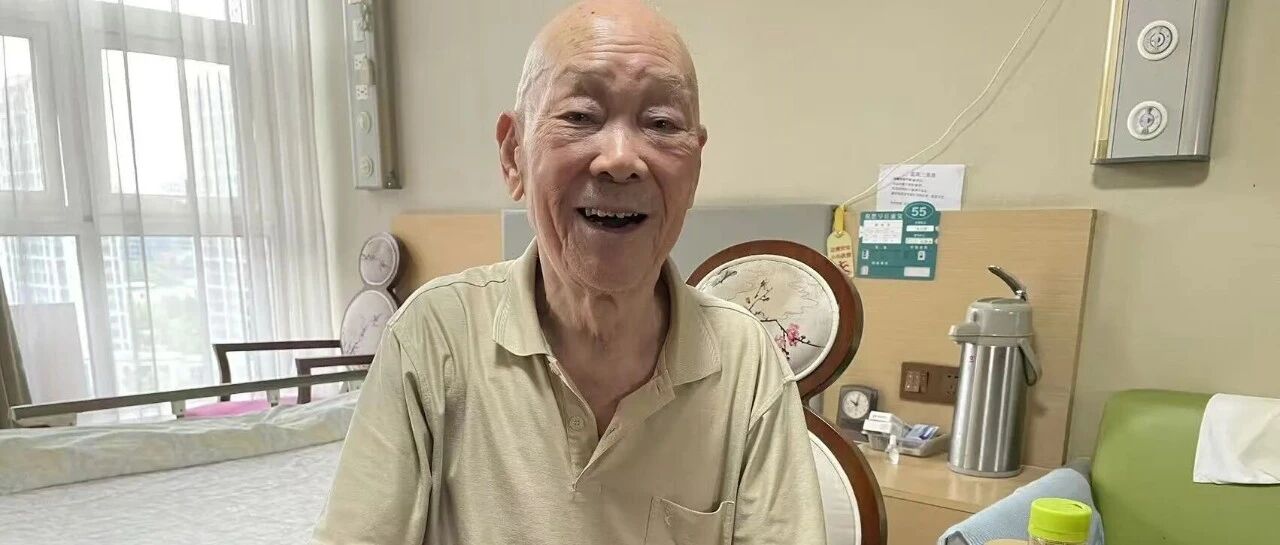

深研药物分析,孕育桃李满园——走近馨和园颐养院史慧珍奶奶

馨和园颐养院宁静晨光,洒在一位精神矍铄的长者身上,她便是94岁高龄的史慧珍奶奶。史奶奶退休前是浙江医科大学的教研室主任,一年前,为了让子女安心,也为了在医养结合环境中得到更周全的照护,她选择入住了馨和园。作为近百岁的老人,除了腰部骨质疏松带来的不便,史奶奶的身体状况令人赞叹,而她更令人敬佩的,是那段充满奋斗与奉献的人生。

(94岁的史慧珍奶奶)

实干精神

奉献无悔青春

“我毕业于医科大学药学系,”史奶奶思绪飘回青春年代,“当时选择药学,一是觉得这个专业就业面广,能为国家做贡献;二来,也是自己喜欢化学,特别有意思。”这份纯粹的热爱与务实的考量,为未来职业生涯奠定了基础。

1957年,刚毕业的史慧珍,被分配到东北制药总厂车间工作。“药物是靠精密化学合成得来的,温度、酸碱度,每个参数都至关重要。”凭借一股钻劲儿和对工作的极致负责,她每个月的药品收得率总是车间里最高的,不久后,便被提拔到了工厂研究室工作。

“那时候我们生产的药,很多都是支援抗美援朝战场的,”史奶奶语气中带着自豪,“一想到我们做的药能救治志愿军战士,就觉得再苦再累都值得。”这种将个人工作与国家命运紧密相连的高尚情怀,锤炼了她踏实肯干、精益求精的品格。

深耕专业

扎根三尺讲台

1960年,史奶奶来到了杭州,听说浙江医科大学在招老师。“当时心里是既向往又忐忑,我不是师范毕业的,读书时成绩也不是顶尖的,就想着自己能行吗?能把学生教好吗?”尽管心中充满疑虑,但还是递交了申请,并被顺利录用,负责药物分析专业教学工作。

后来,主任透露了缘由:“我们看了你之前的推荐信,厂长对你的评价非常高,说你是一个踏实、实干的人,我们相信实干的人一定能做出成绩!”但主任提了一个要求:必须在半年到一年时间里,把授课水平提高到和其他老师一样的水平,不然的话,可能就要另外安排工作了。

这番话激起了史奶奶的挑战欲,“那段时间,除了吃饭睡觉,脑子里全是教学的事情。”功夫不负有心人,凭借着惊人的毅力和高效的学习方法,不到半年,授课水平便迅速追上了其他教师,圆满完成了“硬指标”,稳稳地站在了三尺讲台之上。

“当时的孩子考上大学不容易啊,大多是苦出身。我就想着一定要尽我所能,帮他们把知识学好、学扎实,将来能成为有用的人才。”

40余年来,怀着这份沉甸甸的责任感,史奶奶在教学上倾注了全部心血。她上课不用厚厚的教案,就一张小纸条,上面写着教学重点。上课铃声响开讲,下课铃响也正好讲完。这种对课堂节奏的精准把控,背后是无数个日夜的精心备课和对教学内容的深刻理解。她的课,条理清晰、深入浅出、生动有趣,深受学生们的喜爱和好评。

颐养天年

宽容待人好心态

采访期间,她的外甥通过微信给她发来了今天乒乓球比赛的预告。“我喜欢运动,以前可是排球队的队员呢!两年前,我还能打乒乓球,你可打不过我哈哈。”她脸上露出孩童般的骄傲。

她对馨和园的生活环境赞不绝口:“这里很安静,空气也好,医生护士很照顾我,住得很舒心。我有心脏房颤,这里医养结合,孩子们也放心。”

当被问及保持健康长寿和良好心态的秘诀时,史奶奶说:“我的心态一直都比较好,凡事不往心里去。人嘛,要学会站在别人的角度考虑问题。前半夜想自己,后半夜想别人。”她解释道,“多想想别人的难处,别人的好。不要把什么鸡毛蒜皮都放在心上,那样太累了。”

她把楼层的护士都看做自己的小孙子孙女,常常教她们“松弛”的经验:“保持好心态,不要总纠结于过去的恩怨得失,要培养一些自己的兴趣爱好,保持对生活的热爱和好奇心。最重要的,就是要有一颗宽容的心,多理解体谅他人,人际关系和谐了,心情自然也就舒畅了。”

在馨和园颐养院的阳光下,史奶奶的晚年生活宁静而美好。这位94岁的奶奶,依然保持着对生活的热爱和对世界的善意。在奶奶身上,我们看到了老一辈知识分子爱国奉献、爱岗敬业、勇于创新、淡泊名利的宝贵精神品质。她用自己的人生智慧告诉我们:用心生活,用爱待人,便能活出精彩的人生,也能收获内心的平和与幸福!

请先 登录后发表评论 ~